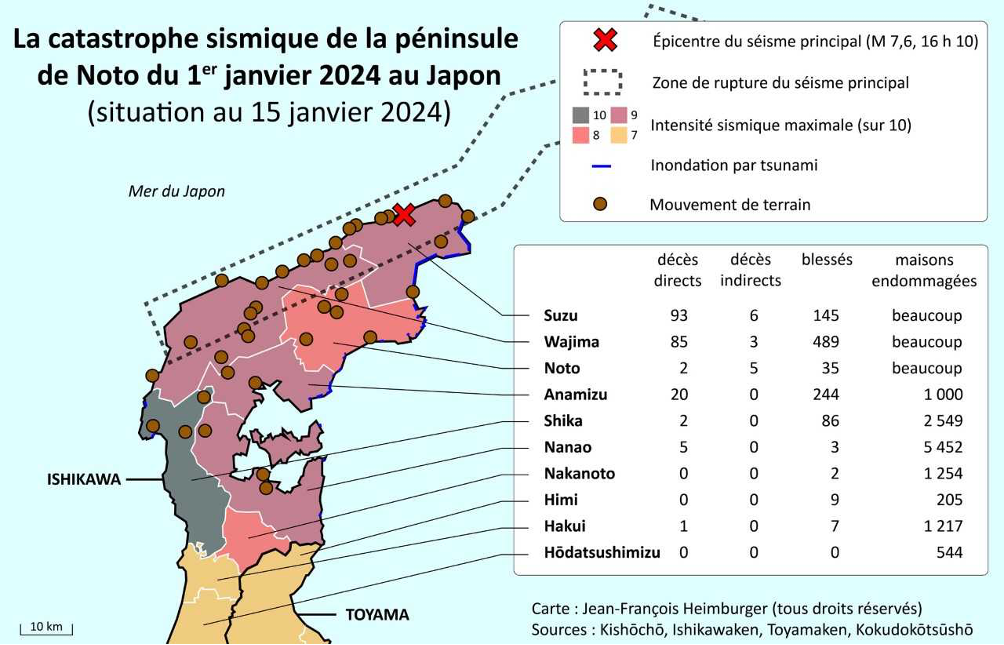

Le 1er janvier 2024, en fin d’après-midi, tandis que les habitants célébraient la nouvelle année du dragon, un puissant séisme s’est produit dans la péninsule de Noto, au centre du Japon, causant des dommages dans la région du Hokuriku et en particulier dans le nord d’Ishikawa. Dans ce département, le bilan provisoire établi deux semaines après l’événement fait état de 208 décès directs, 14 décès indirects, plus d’un millier de blessés dont plus de 200 graves et environ 19 000 bâtiments endommagés, dont sans doute plusieurs centaines complètement détruits, la situation exacte restant encore inconnue, surtout dans les villes de Wajima et de Suzu, les plus touchées« Reiwa 6 nen Notohantō jishin ni yoru higaitō no jōkyō ni tsuite » [À propos de la situation des dégâts du séisme de 2024 dans la péninsule de Noto], Département d’Ishikawa, 15 janvier 2024.. Ce séisme a ainsi provoqué une catastrophe régionale majeure. Cette noteNB : la rédaction de ce texte a été achevée le 15 janvier 2024. se propose d’en analyser les causes et d’en souligner les premiers enseignements.

Un puissant séisme

Une catastrophe naturelle survient lorsqu’un ou plusieurs facteurs déclencheurs se combinent à des facteurs inhérents, naturels et sociaux, et que des dégâts humains et matériels apparaissent. Les facteurs déclencheurs font référence aux aléas naturels, c’est-à-dire aux forces telluriques ou météorologiques. L’événement qui a amorcé la catastrophe sismique du 1er janvier au Japon est un puissant séisme.

La péninsule de Noto et ses alentours sont parcourus par de nombreuses failles actives, le long desquelles peuvent survenir des séismes. L’activité sismique dans cette zone était intense depuis décembre 2020 et plus encore depuis juillet 2021. De petits séismes en essaim se sont succédé et un séisme moyen, de magnitude 6,5, s’est produit le 5 mai 2023« Reiwa 6 nen Noto-hantō jishin no hyōka » [Évaluation du séisme de la péninsule de Noto de 2024], Quartier général pour la promotion de la recherche sur les séismes, 2 janvier 2024.. L’explication de ces événements pourrait tenir au mouvement des fluides contenus dans la croûte.

Le séisme qui est survenu le lundi 1er janvier à 16 heures 10, trois quarts d’heure avant le coucher du soleil, était de magnitude 7,6, soit le plus puissant des événements sismiques connus dans cette région. Les sismologues japonais estiment que la rupture de ce séisme, initiée à une profondeur de 16 kilomètres, s’est propagée le long de différents segments de faille inverse orientée du nord-est au sud-ouest sur environ 150 kilomètres.

Les caractéristiques des secousses ont également une importance. La période des ondes sismiques était comprise entre 1 et 2 secondes dans les villes de Wajima et d’Anamizu, ce qui a pour conséquence d’endommager plus sérieusement les maisons de bois et les autres bâtiments comprenant peu d’étages. D’après les premières observations effectuées sur le terrain, le taux de destruction d’habitations était ainsi plus élevé dans ces deux communes que dans le bourg de Shika, où, bien que le degré d’intensité sismique était supérieur, la période des ondes était de l’ordre de 0,2 secondeSakai Yuki (Institut de recherche sur la prévention des catastrophes de l’Université de Kyōto), cité dans NHK News Web, « Yure shūki no chigai ga tatemono no higai wariai ni eikyō ka » [La différence de période des secousses a-t-elle une influence sur le taux d’endommagement des bâtiments ?], 13 janvier 2024..

Le séisme a provoqué par endroits une élévation du sol, jusqu’à environ 4 mètres dans la ville de Wajima. En outre, même si l’épicentre se situait sur terre, ce séisme a engendré des tsunamis étant donné qu’une partie de la zone de rupture sismique se trouvait sous la mer. Ces courants marins, dont les premiers ont touché les côtes en quelques minutes à peine, auraient pu dépasser 4 mètres de hauteur dans certains lieux, selon les observations menées dans les jours suivants le séismeImamura Fumihiko (Université du Tōhoku), cité dans Asahi Shimbun, « Yure chokugo, tsuyoi tsunami » [Un puissant tsunami tout de suite après les secousses], 5 janvier 2024, p. 2..

De fortes secousses et des mouvements de terrain

La catastrophe s’explique aussi par l’existence de facteurs inhérents naturels, liés aux caractéristiques topographiques et géologiques.

Le nord de Noto est une région constituée en majorité de montagnes et de collines et composée principalement de roches volcaniques et sédimentaires, ce qui l’expose à de fréquents mouvements de terrain. Les terrains bas à Wajima, Suzu ou encore Nanao, formés par un dépôt d’alluvions, sont meubles, ce qui veut dire qu’en cas de séisme, les secousses y sont amplifiées et le sol peut s’y liquéfier.

Le séisme principal du 1er janvier a ainsi engendré des secousses d’intensité extrêmement élevée, atteignant l’avant-dernier degré de l’échelle japonaise sur environ 200 km² et le dernier degré sur environ 2 km²D’après le calcul réalisé par l’auteur à partir de la carte de répartition des intensités sismiques diffusée par l’Agence météorologique.. L’accélération maximale était de 2 828 gal, soit proche de celle mesurée lors du séisme colossal du 11 mars 2011 (2 933 gal)« Notohantō jishin no yure, Higashinihon daishinsai ni hitteki » [Des secousses provoquées par le séisme de la péninsule de Noto équivalentes à celles du séisme de l’Est du Japon], Yomiuri Shimbun Online, 4 janvier 2024.. Ce puissant tremblement de terre a déclenché un grand nombre de mouvements de terrain et provoqué des phénomènes de liquéfaction du sol.

Une société vulnérable

L’ampleur d’une catastrophe dépend enfin des facteurs inhérents sociaux, propres à chaque territoire et liés aux êtres humains et à la société. Il s’agit, autrement dit, des vulnérabilités humaines, matérielles et organisationnelles.

Depuis la fin de la guerre, la population est en baisse constante dans le nord de la péninsule de Noto. Les quatre villes de Wajima, Suzu, Noto et Anamizu ont ainsi perdu chacune environ 60 % d’habitants entre 1950 et 2020. En plus de cela, le taux de natalité diminue et la part des personnes âgées augmente. Dans ce territoire, un habitant sur deux a aujourd’hui plus de 65 ans, contre moins d’un habitant sur trois dans tout le département et un habitant sur quatre dans la ville de Kanazawa, chef-lieu d’Ishikawa. En outre, l’industrie régionale et touristique, qui a prospéré durant la période de haute croissance des années 1960 et les deux décennies suivantes (grâce notamment à la production de laques de Wajima dans ce qu’on appelle le « boom de la péninsule de Noto »), est dans une situation difficile depuis le dégonflement de la bulle spéculative au début des années 1990Nozaka Shin, « Noto-hantō jishin » [Le séisme de la péninsule de Noto], dans Nihon saigai fukkō gakkai (Société japonaise d’études de la reconstruction post-catastrophes) (dir.), Saigai fukkō-gaku jiten [Encyclopédie de science de la reconstruction post-catastrophes], Tōkyō-Shinjuku, Asakura Shoten, 2023, 308 p., pp. 232-233..

Ce contexte peut expliquer le retard constaté dans cette région en termes de renforcement parasismique des habitations. Alors que le taux de maisons résistantes en 2019 s’élevait à 87 % au niveau national, il était d’à peine 45 % dans la ville de Wajima et de 51 % dans la ville de SuzuVille de Wajima, « Taishin kaishū sokushin keikaku » [Plan de promotion du renforcement parasismique], avril 2020 ; ville de Suzu, « Taishin kaishū sokushin keikaku » [Plan de promotion du renforcement parasismique], mars 2019.. Les coûts des travaux sont en effet difficilement supportables pour les personnes âgées, en dépit de l’existence d’un système d’aide. Au regard du dépeuplement continu et du manque de dynamisme économique, certains habitants peuvent également ne pas ressentir le besoin de rendre leur maison résistante, puisque leurs enfants et petits-enfants ne prévoient pas d’y vivre. Des enquêtes seront menées pour déterminer précisément les causes des destructions. Pour l’heure, les experts notent, outre le faible pourcentage de maisons résistantes, le fait qu’elles aient pu être détériorées au cours des tremblements de terre intenses qui se sont succédé dans les trois dernières annéesYamagishi Kuniaki (Université de Kanazawa), cité dans « 2020 nen goro kara tsudzuku jishin de tatemono no taeru chikara teika ka » [Les séismes qui se sont poursuivis depuis 2020 ont-ils réduit la résistance des bâtiments ?], NHK News Web, 5 janvier 2024..

La forte densité de maisons de bois dans certains quartiers emporte en outre un risque de propagation d’incendies sismiques, comme cela a été constaté dans un quartier de Wajima, où plus de 200 bâtiments ont été détruits par le feuMurosaki Yoshiteru (Université de Kōbe), cité dans « Mokuzō misshū, kasai kakudai » [Concentration de maisons en bois, propagation du feu], Asahi Shimbun Digital, 3 janvier 2024 ; Yamamura Takehiko (Institut de recherche sur le système de prévention des catastrophes), cité dans « Naze Wajima Asaichi de kasai ga hirogatta no ka » [Pourquoi l’incendie s’est propagé à Wajima Asaichi ?], Tōkyō Shimbun Web, 5 janvier 2024..

Lors d’un tel séisme, qui se produit à faible profondeur et très proche des habitations, le flash sismique d’urgence est par ailleurs inefficace dans la zone à proximité de l’épicentre, puisqu’il n’est diffusé qu’après le début des secousses et que les habitants n’ont pas le temps de se préparer. On ne sait toutefois pas encore si des décès sont survenus pour cette raison.

S’agissant des tsunamis, il faut souligner qu’au Japon, y compris dans la péninsule de Noto, la grande majorité des digues et revêtements côtiers ne sont pas construits en tenant compte de cet aléa, mais des marées de tempête. Au moins 100 hectares de terres ont ainsi été inondés cette fois dans les villes de Suzu et de Noto, au nord-est de la péninsule.

Qu’en est-il du niveau de conscience des risques ? Cette région a été rarement touchée par de grandes catastrophes sismiques et tsunamiques au cours de son histoire, celle du 1er janvier 2024 étant de loin la plus importante en termes de pertes humaines. Le niveau de connaissance des risques et de préparation des habitants qui se situent sur le versant de la mer du Japon peut apparaître moins élevé que celui des gens vivant sur le versant de l’océan Pacifique, ce dernier étant plus souvent frappé par de puissantes secousses et des tsunamis. Or l’intensification de l’activité sismique ces trois dernières années dans la péninsule de Noto a pu changer la situation. Les résultats préliminaires d’une enquête menée après le séisme du 5 mai 2023 font ainsi apparaître une plus grande conscience du risque de tsunamis et une meilleure préparation face au risque de basculement de meubles en cas de tremblement de terreAoki Tatsuo (Université de Kanagawa), cité dans « Genchi no kenkyūsha ga mita Notohantō jishin » [Le séisme de la péninsule de Noto vu par un chercheur local], Asahi Shimbun Digital, 8 janvier 2024.. Il restera toutefois à évaluer les comportements de la population locale lors de ce séisme du 1er janvier 2024.

Concernant l’administration, dans son dernier plan de prévention des catastrophes sismiques, paru en 2023, le département d’Ishikawa avait entre autres supposé, en s’appuyant sur des hypothèses établies en 1996, un séisme de magnitude 7,0 et une rupture sur 50 kilomètres au nord de la péninsule de Noto, estimant qu’il causerait une catastrophe très locale, centrée sur les villes de Wajima et de Suzu, et des dégâts limités, à hauteur de sept morts, 211 blessés et 120 bâtiments totalement détruitsConseil de prévention des catastrophes du département d’Ishikawa, « Ishikawa ken chiiki bōsai keikaku – Jishin saigai taisaku-hen » [Plan départemental de prévention des catastrophes – Partie sur les mesures face aux catastrophes sismiques], mai 2023.. Si la puissance du séisme et les dégâts ont été sous-estimés au regard de l’événement qui s’est produit le 1er janvier 2024, l’administration était semble-t-il en train de réviser ses hypothèses à la hausse« Seifu, jōkyō haaku ni kuryo » [Le gouvernement a du mal à saisir la situation], Asahi Shimbun, 8 janvier 2024, p. 2.. Si celles-ci avaient été finalisées et prises en compte quelques années plus tôt dans le plan de prévention des catastrophes, il aurait été possible de définir et mettre en œuvre différentes mesures en matière de prévention, de réponse et de restauration-reconstruction, et ainsi de limiter l’ampleur de la catastrophe.

Difficultés de la réponse et de la restauration

La mise en œuvre de mesures d’urgence est nécessaire pour répondre efficacement à une catastrophe et éviter qu’elle ne s’aggrave. L’ouverture de centres de mesures face à la catastrophe a été très rapide. Le département d’Ishikawa avait déjà installé son quartier général au moment du séisme de magnitude 5,7 qui a précédé de quatre minutes le séisme principal.

En revanche, les premières informations sur la situation réelle des dégâts sont arrivées tardivement aux autorités, cela étant dû entre autres au moment où le séisme s’est produit (peu avant la tombée de la nuit), ainsi qu’à l’alerte aux tsunamis, qui a duré plusieurs heures. Or ce sont ces informations qui déterminent l’ampleur des activités de secours et de sauvetage à déployer.

A également été pointé, dans les jours qui ont suivi le séisme, le déploiement tardif et insuffisant des membres des forces d’autodéfenseIbid., bien moins nombreux qu’en 2016 lors des séismes de Kumamoto, alors qu’ils jouent un rôle essentiel en termes de soins aux blessés, de recherche des disparus, de prévention des épidémies, de transport des sinistrés, de distribution d’eau et d’installation de bains pour les évacués, ainsi que de travaux de restauration d’urgence.

Pour atténuer les dégâts, l’entraide entre les habitants après un séisme est très importante, dans la mesure où ils contribuent aux activités de sauvetage mais aussi à l’hébergement des évacués. La quasi-totalité (97 %) des foyers du département d’Ishikawa sont situés dans des zones couvertes par les activités des organisations volontaires de prévention des catastrophes, soit douze points de plus que la moyenne nationale (84,7 %)Agence nationale des pompiers, « Shōbō hakusho » [Livre blanc de la lutte contre les incendies], 2022., ce qui témoigne a priori de l’existence d’une bonne capacité d’entraide. Une enquête plus précise devra toutefois être menée localement pour évaluer leurs actions lors de cette catastrophe.

Depuis la grande catastrophe sismique de Hanshin-Awaji, les bénévoles participent également largement à l’aide aux évacués et aux travaux de restauration. Cependant, dans les jours qui ont suivi le séisme du 1er janvier 2024, les autorités locales et nationales ainsi que certaines organisations bénévoles leur ont déconseillé de se rendre dans les zones sinistrées, notamment en raison des caractéristiques géographiques locales et des difficultés d’accès. Or des bénévoles spécialisés auraient pu apporter leur aide en matière de soins et de gestion des centres d’évacuation, en complément à une aide publique visiblement insuffisanteMurosaki Yoshiteru (Université de Kōbe), cité dans « Noto iri shita bōsai gakusha no kokuhaku » [Aveux d’un spécialiste de la prévention des catastrophes qui s’est rendu à Noto], Asahi Shimbun Digital, 14 janvier 2024..

L’ampleur de la catastrophe et la prévention des décès indirects

La combinaison de tous ces facteurs explique l’ampleur de la catastrophe. Les différents phénomènes naturels ont ainsi endommagé des milliers d’habitations, dont plusieurs centaines ont été complètement détruites, ainsi que les réseaux vitaux, dont les routes, les lignes électriques et les canalisations d’eau, qui peinent à être restaurés. Le bilan humain s’élève à plus de 200 décès directs dans le département d’Ishikawa, dus principalement à l’effondrement des bâtiments du fait des secousses.

Ce bilan est élevé au regard du nombre de personnes exposées aux secousses. Près de 50 000 habitants ont pu subir des secousses d’intensité extrêmement élevée, égales ou supérieures à l’avant-dernier degré d’intensité, soit par exemple dix fois moins que lors du séisme du 16 avril 2016 à KumamotoSelon les données publiées par le Système d’information en temps réel sur les séismes au Japon. Le chiffre concernant le séisme du 1er janvier est à nuancer, car il serait nécessaire de prendre en compte les mouvements de population observés lors du Nouvel an.. Or le nombre de décès directs est quatre fois plus élevé lors de ce séisme de 2024 que lors du séisme de 2016.

Le bilan de cette catastrophe de Noto pourrait en outre s’aggraver si les actions de prévention des décès indirects ne sont pas suffisantes. Les décès indirects lors d’une catastrophe désignent toutes les victimes qui ne sont pas mortes en raison des phénomènes naturels eux-mêmes (par exemple les personnes ayant vécu l’effondrement d’un bâtiment à la suite de secousses sismiques, mais qui ont perdu la vie à cause de la dégradation de leur état de santé physique ou mental durant la période d’évacuation). L’importance du nombre de décès indirects est liée au nombre de personnes évacuées et à son évolution, aux conditions météorologiques, à la qualité de vie dans les refuges, à la rapidité de la restauration des réseaux vitaux, à la propagation de maladies infectieuses, ainsi qu’au niveau d’entraide et au déploiement d’équipes médicales et sociales sur place.

Les quatre départements du Hokuriku se trouvent en zone de neige abondante, voire spécialement abondante suivant les endroits, et sont exposés aux basses températures, surtout la nuit, en cette saison hivernale, où circulent plusieurs virus à l’origine de maladies telles que la grippe, la Covid-19 et la gastro-entérite, les infections pouvant être sévères chez les personnes âgées notamment. Depuis le séisme du 1er janvier 2024, les autorités ont comptabilisé jusqu’à 34 173 évacués dans le département d’Ishikawa et jusqu’à 3 300 personnes isolées dans le nord de la péninsule de Noto. Deux semaines après le séisme principal, il y avait encore 17 825 personnes dans des centres d’évacuation mis à disposition par les communes et le département, ainsi que 415 personnes isoléesDépartement d’Ishikawa, « Reiwa 6 nen Notohantō jishin ni yoru higaitō no jōkyō ni tsuite » [À propos de la situation des dégâts du séisme de 2024 dans la péninsule de Noto], 15 janvier 2024. en raison de la difficile restauration des infrastructures vitales, sans compter les nombreux habitants ayant choisi de continuer à vivre dans leur maison endommagée. Les décès indirects, dont les six premiers ont été annoncés dès le 9 janvier, étaient au nombre de quatorze deux semaines après la survenue de la catastrophe. Ils pourraient dépasser la centaine si les conditions de vie difficiles dans les zones sinistrées se prolongentOkumura Yoshihiro (Université du Kansai), cité dans « Saigaikanrenshi, 100 nin ijō no kanōsei mo » [Possibilité que le nombre de décès liés à la catastrophe soit supérieur à 100], Asahi Shimbun Digital, 9 janvier 2024.. Lors de la catastrophe sismique de Kumamoto en 2016, le nombre de décès indirects était très largement supérieur au nombre de décès directs.

Premières leçons et préconisations

Cette catastrophe sismique confirme la nécessité absolue, mise en avant depuis la catastrophe sismique de Hanshin-Awaji en 1995, de procéder au diagnostic parasismique des habitations et le cas échéant au renforcement parasismique, qui reste le principal moyen d’atténuer les dégâts dus aux secousses sismiques, et ainsi le nombre de décès directs comme indirects. Une aide, y compris financière, plus forte ainsi qu’une meilleure sensibilisation devraient permettre d’améliorer le taux de bâtiments résistants. Il est par ailleurs important de tenir compte des caractéristiques du sol, les maisons de bois et immeubles de faible hauteur étant plus vulnérables aux secousses de plus ou moins courtes périodes, comme cela a été observé lors de cet événement.

Les collectivités territoriales devraient également améliorer leur niveau de préparation, sur le plan de la formation de leur personnel et de la coopération, mais aussi en établissant davantage de centres d’évacuation résistants aux aléas, des stocks suffisants de produits de première nécessité et de bonnes conditions d’hygiène et de sommeil, de manière à limiter le risque de décès indirects. Une aide des départements et de l’État pourrait permettre de surmonter l’obstacle financier, difficile à franchir par les petites communes. Il s’agira aussi de prévoir un ravitaillement des zones risquant d’être isolées par d’autres voies que les routes terrestres, notamment aériennes, y compris au moyen de drones.

Il conviendrait également de mettre encore davantage l’accent sur le besoin de se sauver soi-même et de s’entraider, en apprenant par exemple à se donner les premiers soins et à transporter les blessés jusqu’à des lieux sécurisés puis des établissements hospitaliers, compte tenu du risque de retard de l’arrivée des secours en raison de l’endommagement des routes et du nombre limité de personnels et de véhicules.

Comme le rappelle cette catastrophe de Noto, un séisme dévastateur peut se produire n’importe où et n’importe quand au Japon, y compris le premier jour de l’année. Il est donc indispensable d’améliorer la conscience des risques et de ne pas tarder à renforcer les mesures pour atténuer les futures catastrophes.

Crédit image : Shutterstock