Covid-19 : la distance sociale (confinement et proximité : une approche par les sciences sociales)

L’application des mesures de confinement et de contrôle de l’espace public dans la situation actuelle repose sur des postulats et des critères essentiellement opérationnels déterminés par les cultures légale, doctrinale et tactique des forces de sécurité policières ou militaires. Faisant cela, elles paraissent aller au plus vite, par routine et nécessité, mais elles mésestiment – quand elles ne les reproduisent, paradoxalement, pas – certains aspects de la « dynamique organisationnelle de l’espace »Monge, Peter R., Rothman, Lynda White, Eisenberg, Eric M., Miller, Katherine I., Kirste, Kenneth K. (1985). « The Dynamics of Organizational Proximity ». Management Science. 31 (9): 1129-1141.: la bulle privée individuelle (cf. infra) et les préférences de distance entre individus telles qu’elles sont spontanément exprimées par les populations dans leurs interactions quotidiennes. Or, cet aspect a un impact direct sur la pandémie actuelle et toute mesure d'imposition de confinement, dans la mesure où la distance sociale contribue à la prophylaxie.

Ce que nous appelons la « bulle privée individuelle » procède du travail d’Edward T. Hall (1966), The Hidden DimensionEn français, 1971, La Dimension cachée. Paris, Seuil., fondateur de l’analyse proxémique, et peut être définie comme l’espace autour d’un adulte à l’intérieur duquel celui-ci se sent confortable, non envahi par la proximité d’une autre personne, afin de développer une interaction stable et non agressive. Au demeurant, Hall met en place une typologie de ses différentes composantes : distances intime, personnelle, sociale et, enfin, la plus large – distance publique.

Cette notion d’espace personnel multicouches est confirmée par plusieurs travaux de neurosciences récents (Graziano et al.)Bio B. J., Webb T. W., Graziano M. S. A. (2018). « Projecting One's Own Spatial Bias onto Others during a Theory-of-Mind Task ». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115(7) ; Graziano M. S. A., Guterstam A., Bio B. J., Wilterson A. I. (2019). « Toward a Standard Model of Consciousness: Reconciling the Attention Schema, Global Workspace, Higher-Order Thought, and Illusionist Theories ». Cognitive Neuropsychology. 1-18. qui observent que le cerveau, via ses réseaux corticaux, établit une zone tampon (buffer zone) autour de l’ensemble du corps, par exemple pour mobiliser et maintenir une attention visuelle. On notera que Hall attribue aux distances interindividuelles qu’il formalise non seulement différentes fonctions, mais aussi des intervalles de distance avec variations spécifiques – manière de souligner que ces distances, et par conséquent la bulle individuelle, varient en fonction des situations, de la température ambiante, de l’espace disponible, de la densité de population, etc.

Les neurosciences (Previc, 1998 ; Postma et van der Ham, 2016) ont confirmé et complété l’approche de Hall, ancienne mais fondatrice, concernant les interactions humaines et les variations des proxémies en se concentrant sur les fonctions des espaces extrapersonnel (l’espace hors de portée des individus ; il y a ici un déterminant anatomique), péripersonnel (entendu comme espace à « portée de bras », physiquement accessible) et péricutané (proximité immédiate du corps)Elias L.J., Saucier D. (2006). Neuropsychology: Clinical and Experimental Foundations. Boston ; MA: Pearson Education Inc..

Cette notion de distance corporelle sociale est parfois particulièrement prégnante dans le langage quotidien des relations inter-individuelles. Certains, dans le cas des Etats-Unis, ont ainsi souligné que la nécessité de la distance, en tout cas dans le discours et les représentations, était possiblement indicative d’une « culture désodorisée », intolérante aux odeurs corporelles, ce qui a des conséquences en termes de contrôle social et de perception de la maladieMacPhee, M. (1992). « Deodorized Culture Anthropology of Smell in America ». Arizona Anthropologist 8:89-102..

Quelques travaux récents démontrent pourtant que la représentation de la distance dans la vie quotidienne n’a pas forcément dans les faits une réalité objective ou systématique. Ainsi, une étude des distances interpersonnelles, dépassant la vieille opposition « sociétés de contact/sociétés de non-contact », a souligné que celles qui étaient préférées et spontanément adoptées reposaient sur des fondements multi-variables (Sorokowska et al., 2017)Sorokowska A., Sorokowski P., Hilpert P., Cantarero K., Frackowiak T., Ahmadi K., Alghraibeh A. M., Aryeetey R., Bertoni A., Bettache K. et al. (2017). « Preferred Interpersonal Distances: A Global Comparison ». Journal of Cross-Cultural Psychology, 48 (4)., les déterminants les plus influents étant : la température ambiante, l’âge et le sexe (ce qui est conforme à la grande majorité des travaux précédents)Par exemple : Hayduk L. A. (1983). « Personal Space: Where we Now Stand ». Psychological Bulletin, 94(2), 293-335 ; Heshka S., Nelson Y. (1972). « Interpersonal Speaking Distance as a Function of Age, Sex, and Relationship ». Sociometry, 35, 491-498 ; Horenstein V. D. P., Downey J. L. (2003). « A Cross-Cultural Investigation of Self-Disclosure ». North American Journal of Psychology, 5(3), 373-386., mais aussi la culture ou la religion (par exemple parce qu’elles influent sur la distance sociale ou privée en réservant aux hommes et aux femmes des rôles sociaux stéréotypés).

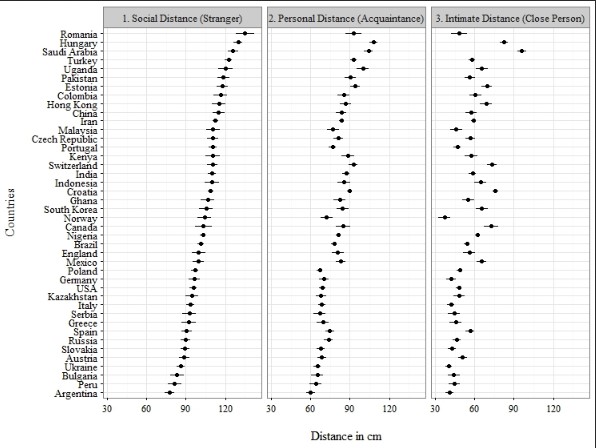

Le diagramme ci-dessous (Sorokowska et al.) fournit une présentation condensée en commençant par la distance sociale tolérable envers les autres personnes dans l’espace public (colonne n° 1) (la France n’a pas été prise en compte dans l’étude) :

Dans les circonstances pandémiques actuelles, ces variations nationales de distance sociale ont évidemment un impact crucial, mais en quelque sorte dilué, pondéré dans l’ensemble des variables qui concourent à l’ampleur d’une pandémieLowcock E.C. et al. (2012). « The Social Determinants of Health and Pandemic H1N1 2009 Influenza Severity ». Am J Public Health. August; 102(8).. On remarquera toutefois que si les variables âge et sexe sont majeures pour expliquer une distance faible – ce qu’encore une fois la plupart des études sur le sujet tendent à démontrer, la faible distance sociale, mais aussi les faibles distances personnelles et intimes, sont des facteurs aggravants de contamination, ce qui paraît évident pour l’Italie et l’Espagne et qui mériterait d’être observé systématiquement parmi les différentes communautés des pays à populations multiculturelles.

On observe aussi que la fameuse distance sociale de sécurité d’1 mètre, préconisée par beaucoup d’Etats pour réduire la dissémination de la pandémie, est supérieure à une bonne moitié des distances moyennes sociales préférées envers les étrangers, exprimées par les interviewés de l’étude Sorokowska. C’est évidemment proportionnellement pire pour les distances préférées vis-à-vis des personnes connues, et pire encore pour la distance d’intimité. En clair, l’être humain est social avant d’être biologique en ce qui concerne sa relation à ses semblables : il n’adopte pas spontanément une distance prophylactique.

Dans le cas d’une société multiculturelle, où coexistent par définition des individus de nationalités et de cultures différentes, sans doute est-il probable que les individus doivent sans cesse interagir en adaptant leur distance (recul, acceptation). En termes de prophylaxie, la perspective est inverse : en prenant en compte les spécificités de distance, certains efforts de prévention devraient s’adapter à des populations spécifiques et orienter le message à dessein. A ce stade, il ne paraît pas encore possible de corréler les tailles de distance avec le nombre de personnes/pays contaminées par COVID-19, car la pandémie n’en est pas encore à la même phase de développement partout.

Dans une perspective dérivée, on notera qu’il est probable que les temps religieux soient aussi ceux d’une moindre distance, rapprochement ou communion spirituelle signifiant rapprochements physiques (Pâques, Ramadan, Pessah). Il est intéressant de constater que chaque Etat prend en compte cet aspect selon ses traditions et ses valeurs : en Grande-Bretagne, les spécificités de l’habituation familiale musulmane, parfois multi-générationnelle et dans des logements modestes, sont des facteurs sinon aggravateurs, du moins sensibleshttps://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-muslim-mosque-closure-prayer-nhs-a9411936.html qui font l’objet d’un effort du NHShttps://mcb.org.uk/mcb-updates/coronavirus-guidance-for-mosques-and-madrassas/.

Covid-19 : la distance sociale (confinement et proximité : une approche par les sciences sociales)

Note de la FRS n°09/2020

Jean-Luc Marret,

24 mars 2020