Économie de guerre : au-delà des attentes, le besoin d’une réelle politique industrielle de défense

DEFENSE&Industries n°18

Renaud Bellais,

juin 2024

La guerre en Ukraine a souligné qu’une armée doit agir avec les moyens dont elle dispose et avec l’industrie qui existe lorsque le conflit s’engage. Il faut faire avec ce que nous avons et non avec ce que nous aimerions avoir. Cette réalité impose d’être capable d’anticiper une capacité de réaction en cas de dégradation rapide des relations internationales au travers d’une stratégie et d’une politique industrielle de défense permettant d’avoir la profondeur industrielle nécessaire pour accompagner les forces armées, non seulement par la qualité des matériels fournis mais aussi par la capacité à les approvisionner dans la durée.

Toutefois, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les réactions en France et dans de nombreux pays européens ont montré la surprise des décideurs politiques et publics concernant les délais nécessaires pour augmenter, de manière conséquente, la production de matériels militaires et de munitions en Europe ainsi qu’aux États-Unis. Le passage à une « économie de guerre », demandé par le président Macron en juin 2022 lors d’Eurosatory, s’annonce plus difficile qu’envisagé initialement. Après trois décennies de dividendes de la paix, il semble que les décideurs publics se heurtent à des réalités industrielles qui ont été en grande partie oubliées.

Du bon usage du concept d’économie de guerre

L’économie de guerre n’est pas un concept théorique en soi, mais plutôt le constat d’une transformation du fonctionnement de l’économie de manière à accompagner les engagements militaires lors d’un conflit majeur. D’un point de vue historique, elle a pu être observée dans toute sa portée principalement au cours des deux guerres mondiales. L’économie de guerre est avant tout une description empirique et non un modèle préconçu ou théorique, même si les besoins logistiques et administratifs constatés ont conduit à des réflexions sur la manière de se préparer à un nouveau passage en économie de guerre. Il s’agit d’une analyse ex post du choc de transformation indispensable pour gagner une guerre jugée décisive, voire existentielle.

Le contexte des guerres mondiales restant heureusement extraordinaire, est-il possible d’identifier un point de basculement ? Existe-t-il un seuil à partir duquel nous pouvons considérer être entrés en économie de guerre ? Ce point de basculement n’est pas facile à établir d’un point de vue théorique car même au plus fort de la deuxième guerre mondiale, aucun pays à économie de marché n’a complètement changé de mode de production, pour reprendre la terminologie de l’école de la régulation : les dérogations aux mécanismes de marché se sont construites au fur et à mesure des besoins, sans volonté de rupture avec l’économie de marché. Toutefois, il est possible d’identifier plusieurs dimensions déterminantes.

Premièrement, l’économie de guerre se caractérise par une mobilisation massive de la population, non seulement dans les armées, avec un bond phénoménal des effectifs militaires, mais aussi dans la partie de l’économie qui est réorientée vers les besoins des armées. Ainsi, à l’aune de ce critère, l’intervention américaine en Afghanistan ou en Irak s’apparente plus à une opération extérieure qu’à une guerre clausewitzienne puisque le Pentagone n’a engagé au plus fort des opérations que 100 000 soldats sur une force militaire d’environ 1,5 million. Ceci n’est rien en comparaison avec les 12 millions de soldats sous les drapeaux en 1945 (ou encore un demi-million déployés au Vietnam). Il en est de même pour les opérations extérieures de la France au cours des trois dernières décennies. Elles n'ont nécessité que quelques milliers des 220 000 soldats dont disposent les armées françaises au plus haut des engagements dans la bande sahélo-saharienne (dont une partie en forces prépositionnées et non engagées dans les opérations elles-mêmes).

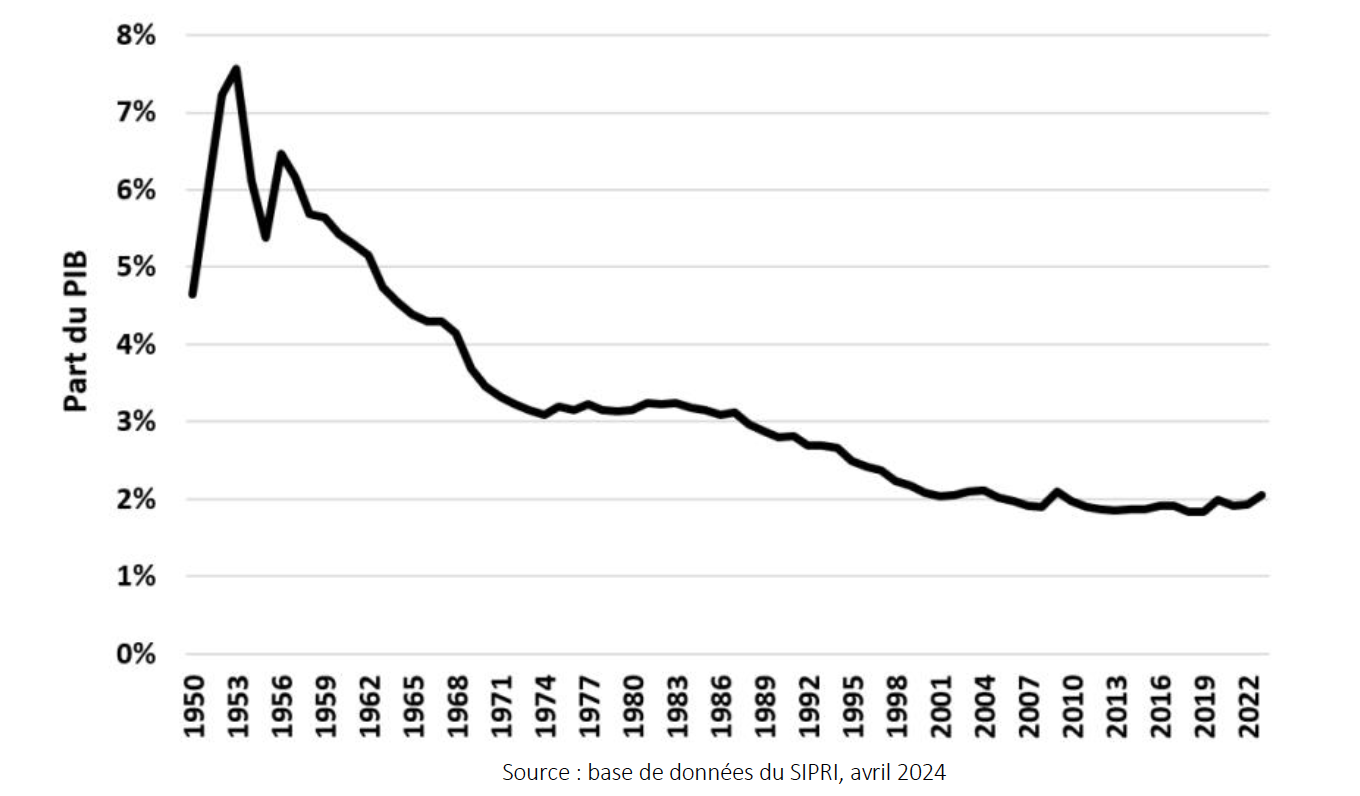

Deuxièmement, la taille des armées et l’ampleur des opérations conduisent à un niveau de dépenses militaires sans commune mesure avec un temps de paix ou même de tensions internationales. En deçà de 5 % du PIB pour une économie avancéeL’analyse diffère pour un pays émergent, car la taille de son PIB est beaucoup plus restreinte. Compte tenu de coûts très similaires des matériels militaires, la part du PIB consacrée à la défense peut s’élever rapidement sans pour autant passer en économie de guerre, comme cela a pu être le cas pour l’Arabie saoudite ou d’autres pays du Golfe lors de tensions avec l’Iran. , la défense reste un acteur marginal de l’économie.

Nous changeons d’échelle quand les efforts militaires se rapprochent de 10 %, comme c’est le cas pour la Russie aujourd’hui ou les États-Unis pendant la guerre de Corée. Toutefois, la réelle rupture se produit certainement au-delà de 15 % : la part de l’économie mise au service des armées est telle que nous passons dans une autre dimension, car il est nécessaire de changer d’organisation économique pour produire les effets attendus. Cette configuration reste assez rare, notamment sur une durée assez prolongée. La France et le Royaume-Uni ont consacré un quart de leur PIB aux dépenses militaires pendant la première guerre mondiale, les États-Unis jusqu’à 43 % en 1944. Si le président de la République parle d’« économie de guerre » et annonce le doublement des dépenses militaires d’ici à 2030 (en monnaie courante et non constante), nous sommes bien loin d’un des points de basculement proposés dans cette grille d'analyse. L’évolution des dépenses militaires de la France parle d’elle-même depuis 1950 : au mieux, compte tenu de l’inflation, les efforts militaires de la France devraient atteindre 2,5 % du PIB en 2030.

Troisièmement, le passage en économie de guerre n’est toutefois possible qu’à la condition d’avoir une industrie mobilisable de taille suffisante effectivement mise au service des armées. Il est donc nécessaire de réorganiser la production industrielle autour de la production d’armement par des incitations financières ou, si elles échouent, par des moyens plus autoritaires. Dans les deux cas, les contraintes opérationnelles conduisent le plus souvent à une mode de production administréeJean-Paul Hébert, Production d'armement, Mutation du système français, La Documentation Française, 1995. par l’intégration de l’activité des entreprises dans une planification du ministère des armées.

Le passage en économie de guerre constitue donc un véritable Zeitenwende (changement d’époque) non seulement quantitatif mais aussi qualitatif, car les modalités de fonctionnement de l’économie sont profondément modifiées. Pour soutenir l’effort de guerre, il n’est plus possible de recourir à des appels d’offre afin d’attribuer les marchés publics. L’urgence impose de recourir à des commandes en régie avec des contrats à remboursement de coûts. Avec raison : pendant la deuxième guerre mondiale, les États-Unis ont ainsi produit 80 000 chars de combat, 41 milliards de cartouches, 4 millions d’obus, 75 000 navires et 300 000 avions en quatre années.

De plus, les armées ne peuvent pas laisser faire le marché pour gérer la production : les troupes doivent être livrées en temps, en heure et avec les quantités attendues. Afin de minimiser les risques, les armées mettent en place un système de planification qui s’avère intrusif jusque dans le fonctionnement des entreprises. En d’autres termes, nous sortons d’une économie de marché de manière à garantir une maîtrise de bout en bout des approvisionnements. C’est d’ailleurs l’origine du Pentagone, bâtiment qui a été construit à partir de 1941 pour accueillir les équipes gérant l’effort de guerre.

Quatrièmement, la mobilisation d’une large part de l’économie au service des armées aboutit à un effet d’éviction vis-à-vis du secteur civil. Les niveaux de consommation des armées sont tels, tous besoins confondus, qu’il existe une concurrence pour des ressources qui s’avèrent d’emblée insuffisantes. La défense étant une priorité, l’État est en mesure de surenchérir vis-à-vis des clients civils pour l’accès aux ressources en acceptant de payer plus cher. Il peut aussi mettre en place des mesures exceptionnelles de réquisition si les incitations de marché s’avèrent insuffisantes pour orienter spontanément les ressources vers les besoins militaires.

Évolution des dépenses militaires de la France (1950-2023)

Ces différentes dimensions ne sont pas réunies en France aujourd’hui, ni même en Europe. Même en Pologne, l’effort de défense atteindra 4 % du PIB en 2024, ce qui correspond plutôt à un temps de crise et de tensions. Comment pouvons-nous alors considérer les propos du président de la République depuis 2022 ? Lors de ses voeux aux armées en janvier 2024, Emmanuel Macron est revenu sur son discours pour le mettre en perspective. Plus que d’être réellement déjà entrée en économie de guerre, la France doit se mettre en ordre de bataille afin d’être en mesure de basculer rapidement et efficacement au service d’une remontée en puissance des armées.

Pas d’autonomie stratégique sans réelle politique industrielle

Depuis le milieu des années 1990, la France a dimensionné son effort de défense pour un temps de paix, les opérations extérieures ne nécessitant pas une réelle mobilisation de l’économie. La France, comme beaucoup de pays producteurs d’armement, a principalement géré la décroissance de sa base industrielle et technologique de défense depuis trois décennies. Après l’arrêt de la guerre froide, l’outil industriel est apparu surdimensionné. La finalité de cette stratégie était principalement de sauvegarder un noyau à partir duquel une remontée en puissance serait possible. Toutefois, cette contraction s’est souvent faite de manière homothétique, sans envisager une évolution des besoins capacitaires ni développer une nouvelle approche en termes de politique industrielle de défense.

Cet effort était nécessaire mais par trop ancré dans les logiques budgétaires pour permettre une bonne adaptation de l’outil industriel. L’absence de besoins impérieux a conduit à réduire la taille de base industrielle et technologique de défense sur des critères de coûts et de budget et non de capacité de réaction en cas de guerre. Cette stratégie a été poussée à un tel degré que la remontée en puissance apparaît aujourd’hui complexe, pour ne pas dire difficile à mettre en oeuvre avec la flexibilité et la réactivité qui seraient souhaitables.

Une industrie bonzaï est ainsi le pendant d’une armée échantillonnaireEtienne de Durand, « Quel format d'armée pour la France ? », Politique étrangère, 2007/4, p. 729-742. . La crédibilité de la défense est de ce fait amoindrie si un pays ne dispose que d’un outil industriel très, trop réduit. Quand ce constat s’applique aux États-UnisMark F. Cancian, Adam Saxton, Owen Helman, Lee Ann Bryan, and Nidal Morrison, Industrial Mobilization, Assessing Surge Capabilities, Wartime Risk, and System Brittleness, CSIS, 2021. , que dire de l’analyse que nos adversaires potentiels peuvent faire concernant la base industrielle de défense de la France. Face au risque d’un conflit de haute intensité dont la probabilité croissante a été soulignée par les chefs d’État-major au cours des dernières années, il est important de ne pas être pris en défaut face à un engagement majeur.

La guerre en Ukraine a révélé que la consommation des stocks disponibles et l’attrition des matériels pouvaient se produire à une vitesse bien plus rapide que ce qui était envisagé dans la planification militaire ces dernières années. Faut-il rappeler que l'artillerie ukrainienne consomme en un ou deux jours un nombre d'obus correspondant à ce que l’industrie française fabriquait en un an jusqu’en 2022Le ministre des Armées a indiqué en avril 2024 que les livraisons d’obus de 155mm aux forces armées françaises étaient de 3 000 par an entre 2017 et 2022, puis de 15 000 entre 2022 et 2025. ? Même si la production a été multipliée par cinq entre 2022 et 2024, elle reste très insuffisante pour tenir un engagement de haute intensité ainsi que le démontre l’objectif de l’Union européenne de livrer un million d’obus par an à l’Ukraine, voire deux fois plus.

Le principe de stricte suffisante fonctionne bien dans la dissuasion nucléaire mais il est trompeur, voire criminel pour les munitions et les missiles. La dissuasion fonctionne sur le principe de non-emploi, c'est-à-dire que l'existence de ces armes doit empêcher en soi une action de l'ennemi. Pour les munitions et les missiles, il est nécessaire d'engager ces armes face à l'adversaire pour le contraindre à revoir ses plans et pour lui imposer notre volonté. C'est pourquoi, dans les armes conventionnelles, la quantité est une qualité en soi.

Un outil de défense se construit sur des années, voire des décennies. Comme le soulignait déjà l’amiral Édouard Guillaud, alors chef d'État-major des armées, en 2011, « un outil de défense ne peut se concevoir simplement comme un potentiel en devenir : il est ou il n’est pas à un instant donné. Dès lors, le pouvoir politique, le chef des armées, le Gouvernement peuvent, ou non, l’engager »Audition devant la Commission de la défense nationale et des forces armées, Assemblée nationale, Paris, 5 octobre 2011. . Le pire ennemi d’une défense efficace est la volatilité des choix et des décisions de la part des décideurs publics. De fait, les limites actuelles de la base industrielle et technologique de défense résultent des à-coups budgétaires et des changements d’orientation de la politique de défense en France et en Europe. Ces changements et le manque de réelle anticipation concernant l’outil industriel nécessaire pour accompagner les armées ont fragilisé les capacités de la base industrielle de défense.

Afin d'être capables de répondre à une menace majeure (la pierre d'angle de toute défense efficace et crédible), deux objectifs sont prioritaires : accroître les stocks de munitions et augmenter la capacité de production. Ces deux dimensions sont liées. Les commandes justifient un accroissement des capacités de production en augmentant les moyens de fabrication et en accroissant les achats intermédiaires. Une capacité de production plus importante permet de régénérer rapidement les stocks en cas de consommation accélérée ou inattendue.

La politique industrielle de défense ne peut donc pas se résumer à une politique d’achat. C’est une tendance que nous pouvons observer malheureusement dans de nombreux pays majeurs dans le domaine de l’armement depuis de décennies, à force de réformes trop nombreuses et souvent guidées presque uniquement par des considérations budgétaires. Les acquisitions de défense ne sont pas qu’une dépense. Elles constituent aussi un investissement en dotant un pays d’un outil de défense crédible dans sa globalité, qu'il faut apprécier dans toutes ses dimensions et sur le temps long. D’où la nécessité d’avoir une réelle stratégie industrielle d’armement inscrite dans la durée, assurant cohérence et constance des décisions dans ce domaine de souveraineté.

Pour conclure

Après une guerre froide traversée de fortes tensions justifiant une posture permanente de réponse militaire, certains ont cru que l’effondrement de l’Union soviétique conduirait à une fin des grandes guerres clausewitziennes. Certes, la conflictualité ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais nous ne serions plus confrontés à des guerres majeures telles que le XXe siècle avait pu en connaître. Cependant, le concept de « der des der » avait déjà fait long feu une décennie à peine après la première guerre mondiale. Les dividendes de la paix ont tenu trois décennies, tout du moins pour les pays européens. La guerre en Ukraine vient rappeler dans les relations internationales une loi d’airain : si vis pacem, para bellum.

Ceci ne doit pas conduire à une militarisation à outrance, comme cela a pu être le cas au début du XXe siècle, mais il convient de ne pas retomber dans une vision irénique du monde qui conduise à négliger la capacité de réaction des armées et de l’industrie qui les accompagne dans leurs missions. Or, comme les armées font la guerre avec les armes qu’elles ont, tout du moins à court terme, elles doivent composer avec la base industrielle qui résulte des choix passés compte tenu du temps d’adaptation nécessaire pour changer cette base. La cohérence et la constance de la politique industrielle de défense constitue de ce fait un élément déterminant de la résilience d’un pays et donc de sa crédibilité vis-à-vis d’adversaires actuels ou potentiels.

Crédit image : @Shutterstock

Économie de guerre : au-delà des attentes, le besoin d’une réelle politique industrielle de défense

Renaud Bellais, DEFENSE&Industries n°18, juin 2024

Télécharger l'article au format PDF

Partager

Sommaire du n°18 :

- Économie de guerre : au-delà des attentes, le besoin d’une réelle politique industrielle de défense

Télécharger le numéro au format PDF