La robotisation du champ de bataille : benchmark doctrinal à horizon 2040 (Etats-Unis, Russie, Chine, Turquie)

DEFENSE&Industries n°18

Thibault Fouillet,

juin 2024

La robotisation des opérations armées est devenue un pan fondamental des études prospectives à mesure du développement et de la diffusion des IA dans la société civile et les armées. L’avenir du combat sera robotisé ou ne sera pas, tel est le constat unanimement partagé. Néanmoins, dès qu’il s’agit de définir le contour précis de cette robotisation, les avis divergent, voire s’opposent. Un retour aux sources, par l’étude des doctrines d’Etats non-européensChoix conscient de dépasser le cadre européen, pour disposer par la réalisation d’un benchmark international d’une connaissance sur les visions doctrinales des autres acteurs majeurs de la robotique militaire afin de disposer d’un outil de comparaison. ayant une réflexion développée sur le sujet, s’avère donc nécessaire pour nourrir nos propres réflexions nationales.

« De quoi parle-t-on ? » : robotisation et doctrines

Définir la robotisation n’a rien d’aisé, cela dépend en réalité de la perception de ce qu’est un robot. Trois grandes catégorisations s’opposent : une généraliste qui définit comme robot toute plateforme de combat non-habitée, mêlant donc drones et robots terrestres et navals ; une restrictive qui définit le robot comme exclusivement terrestre et le distingue du drone qui est aérienIgnorant par là-même les engins navals qui sont alors assimilés à des drones sans de réelles explications. ; une technique qui prend comme métrique le degré d’autonomie et définit de ce fait les robots comme des machines intelligentes qui excluent tout système de téléopérationUn système téléopéré est un système qui est intégralement piloté par un opérateur humain (à l’image d’une voiture radiocommandée), tandis qu’un système automatisé remplit des tâches par lui-même et ne nécessite qu’une intervention limitée de l’opérateur. Un système autonome est capable de réaliser l’intégralité de ses tâches par lui-même (même si un contrôle humain peut être ajouté). ou de simple automatisation. Sans trancher le débat, nous nous bornerons ici à reprendre les distinctions opérées dans les doctrines des Etats étudiés que sont les Etats-Unis, la Russie, la Chine et la TurquieIl ne prend pas en compte la doctrine française puisque l’objectif est bien de s’attacher à la présentation de la vision d’autres grandes puissances. , choisis pour leur maturité doctrinale sur le sujet, et qui enserrent la robotisation dans une triple limitationLes propos évoqués au sein de cet article, lorsqu’ils font référence aux doctrines des grandes puissances sont entre autres le fruit de la compilation des sources listées ci-dessous. Sources américaines : US Army, Robotics and autonomous systems strategy, 2017, 31 pages ; Congressional Research Service, The Army’s robotic combat vehicle (RCV) program, 3 avril 2023, 3 pages ; Jen Judson, « US Army developing integrated formations of robots and humans », defense-news.com, octobre 2023 ; John Harper, « ‘The simpler, the better’: Army learning lessons from soldier experimentation with robotic vehicle controllers », defensescoop.com, octobre 2023. Sources russes : State Armament program 2027 (2022) ; Ministry of defense of the Russian federation, « Military Robot », Russian military encyclopedia, webpage ; Russian ministry of defense, The concept of the use of military robotic systems through the year 2030 (2014) ; Russian ministry of defense, Development of advanced military robotics through the year 2025 with a forecast up to 2030 ; Krystyna Larcinek & Eugeniu Han, Russia’s asymmetric response to 21st century strategic competition: robotization of the armed forces, Rand Corporation, 2023, pp. 5-6 ; Sidney J. Freedberg JR, « Inside Russia’s Robot Army: Rhetoric vs. Reality », breakingdefense.com, 2021 ; Samuel Bendett, « The state of autonomy, AI & robotic for Russia’s ground vehicles », euro-sd.com, juin 2023. Sources chinoises : Chinese State Council, « Next generation artificial intelligence development plan », China science and technology newsletter, China Embassy, 2017, 18 pages ; US DoD, Military and security developments involving the People’s Republic of China, 2020, 200 pages ; China military robots, Gobalsecurity.org, 2023 ; « China’s military deploys robot ‘dog’ in live-fire combat drill », Newsweek.com, 2023 ; Liu Xuanzum, « PLA army bridage holds urban warfare drills integrating drones and robots », globaltimes.cn, 2022. Sources turques : Turkish defense ministry, « Turkish Army Gets New Robots (UGV) on The Frontline: Acrob », turdef.com, 30 septembre 2023 ; Inder Singh Bisht, « Turkish Robot Vehicle Test-Fires Kamikaze Drones », thedefensepost.com, novembre 2023 ; « Turkish soldiers' new companion, 'Goat' designed for toughest conditions », anews.com, juillet 2023. :

- Temporelle : en bornant les projections à 2040.

- Spatiale : en opérant une focale sur les systèmes terrestres, ceux des autres milieux étant classés en tant que drones.

- Opérationnelle : l’autonomie des systèmes n’est pas un critère délimitant en soit, c’est la réalisation de missions par un système qui n’est pas habité qui fait qu’il s’agit d’une action robotisée (dès lors, téléopération, automatisation et autonomie sont toutes concernées par la robotisation).

Cet article entend livrer une étude critique des conceptions doctrinales les plus avancées sur le sujet. Il repose sur une analyse de la robotisation du champ de bataille à un horizon maximal de 2040 et sous l’angle exclusif des systèmes terrestres non-habités. Pour ce faire, les recherches se sont concentrées sur la place, le rôle, les missions et les types de systèmes envisagés et développés par les Etats mentionnés. Un paradoxe a ainsi émergé. Alors que les échéances de maturité de la robotisation sont variées dans les doctrines, la modélisation du champ de bataille robotisée est pour sa part largement consensuelle.

Des programmes et une maturité d’emploi tactique aux échéances variées…

La lecture des doctrines en matière de robotisation met en exergue une étude croisée entre le type de système priorisé dans les programmes d’armement et les rôles tactiques assignés.

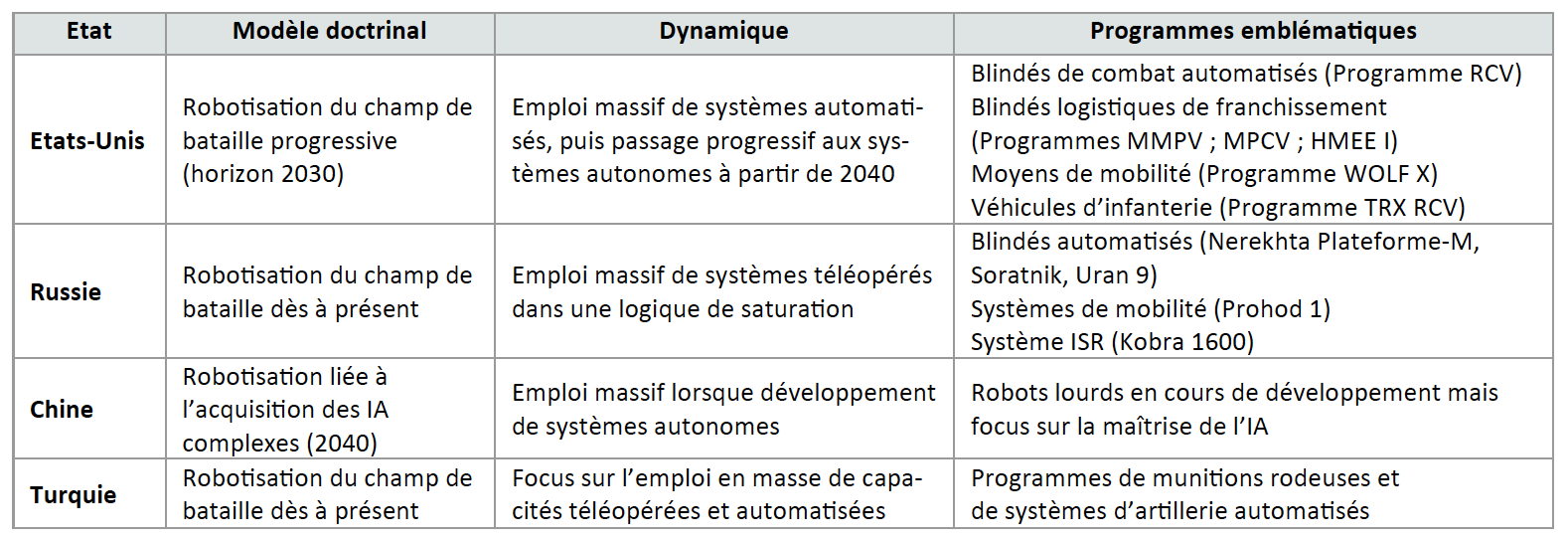

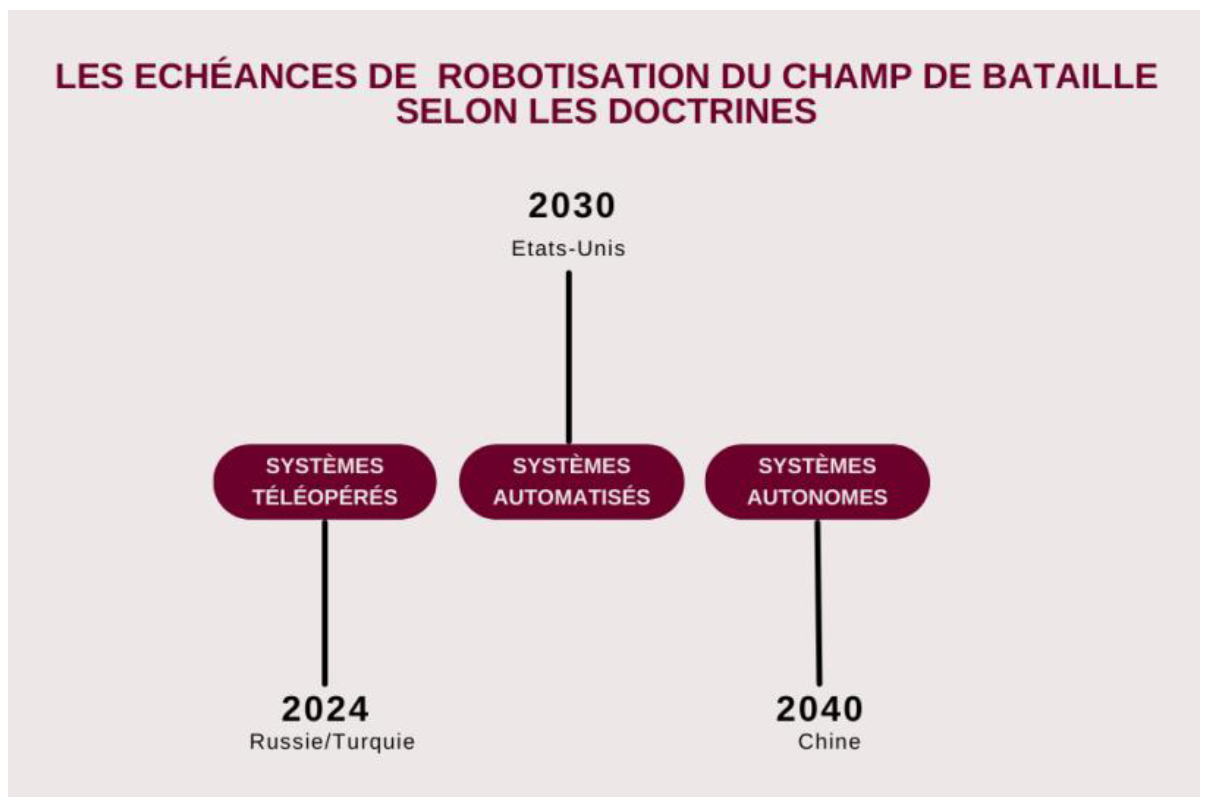

Diverses étapes de maturité opérationnelle des systèmes sont ainsi définies. Diverses temporalités d’autonomie s’expriment, c’est-à-dire la capacité des robots à remplir des missions tactiques et à produire des effets opérationnels par eux-mêmesRenseignement, frappes, appui au contact, soutien logistique, etc. . Par conséquent, c’est en fonction de la période à laquelle un Etat considère les systèmes comme matures, qu’il estime que la robotisation du champ de bataille est pleinement une réalité. Le tableau ci-après en livre une description synthétique par évocation de programmes emblématiques.

C’est ainsi que trois grandes tendances se dégagent dans la conception doctrinale de la robotisation :

- « La robotisation est effective » (Russie/Turquie) : le développement des systèmes téléopérés et leur emploi en masse fournit dès à présent un complément tactique indispensable. Que ce soit au travers d’actions de saturation, de remplacement des capacités pilotées ou même d’accomplissement de missions autonomes, la robotisation apparaît (à l’instar de son emploi actuel en Ukraine)Elisabeth Gosselin-Malo, « Crude ground robots emerge on the battlefields of Ukraine », defensenews.com, 15 décembre 2023. comme un phénomène tout aussi indéniable que la dronisation. L’enjeu pour ces Etats est donc immédiat, avec un emploi de robots quelle que soit leur sophistication afin de disposer d’une masse de systèmes permettant de dépasser les blocages tactiques dans le cadre d’une guerre majeureC’est du moins le postulat formulé par certains, dont notamment l’ex-chef des armées ukrainiennes, afin de dépasser l’impasse opérationnelle. Voir Joe Saballa, « After ‘army of drones’, Ukraine now wants ‘army of robots’ », thedefensepost.com, août 2023. . Le challenge de l’autonomie est une conséquence secondaire qui sera tirée naturellement avec le développement des systèmes téléopérés.

- « La robotisation est en marche » (Etats-Unis) : elle reposera sur la généralisation des plateformes automatisées à horizon 2030, dont l’emploi permet la réalisation de mis-sions avec un minimum d’interventions humaines, et surtout sur l’ensemble du spectre des besoins tactiques (contact, frappes dans la profondeur, renseignement, logistique). La multiplication exponentielle des plateformes robotisées créera ainsi un effet de saturation qui rendra concrète la robotisation du champ de bataille.

- « La robotisation est un processus de long terme » (Chine) : intimement liée au développement de l’IA, cette vision doctrinale ne prend en compte la robotisation que si elle s’attache à l’emploi de systèmes autonomes. Leur généralisation passe ainsi, en premier lieu, par une maitrise des IA complexesDont la Chine souhaite être un leader mondial au tournant de la décennie 2030. Voir Chinese State Council, « Next generation artificial intelligence development plan », China science and technology newsletter, China Embassy, 2017, 18 pages. . Cette ambition qui n’est pas attendue avant au mieux 2040 devra alors permettre une raréfaction de la présence humaine au profit des systèmes autonomes qui de fait rempliront le champ de bataille, entraînant sa robotisation.

En somme, si les phases de développement de l’autonomie sont consensuelles (des systèmes téléopérés aux systèmes autonomes), de même que leurs paliers temporels que sont 2030 et 2040, il apparaît que le curseur de la robotisation du champ de bataille dépend des priorités nationales des divers Etats étudiés.

…qui tranchent avec une modélisation consensuelle de la robotisation du champ de bataille

Si les échéances de la robotisation du champ de bataille divergent, il en va autrement des concepts et de la représentation de celle-ci. De fait, la modélisation qui est réalisée dans les diverses doctrines est étonnement consensuelle et tranche avec les disparités programmatiques évoquées précédemment.

Il suffit pour cela de regarder les représentations schématiques du champ de bataille robotisées selon les grandes puissancesEléments provenant en particulier de la compilation des sources suivantes : Samuel Bendett, Russian Military Robotics and Artificial Intelligence Developments: An Assessment, CNA, 2021, 11 pages ; British Army, Approach to robotics and autonomous systems, 2023, 13 pages ; US Army, Robotics and autonomous systems strategy, 2017, 31 pages. .

Le melting-pot de l’image projetée de la robotisation du champ de bataille ainsi comparé permet d’apprécier une vision commune au sein des doctrines, des rôles, missions et types de systèmes concernés par la robotisation du champ de bataille, et ce, quelle que soit l’échéance considérée.

En premier lieu, en ce qui concerne les rôles de la robotisation, l’usage en masse est une constante . Loin des premières conceptions de la dronisation dans les années 2000, avec des systèmes peu nombreux réalisant des actions cibléesL’emploi des drones HALE et MALE dans les guerres de contre-insurrection étant l’archétype de ces premiers temps de la dronisation, désormais centrée sur une vision inverse de saturation par mini-drones comme en Ukraine. , la robotisation est pensée sous l’angle de la saturation. Il s’agit de pouvoir agir sur l’ensemble des besoins tactiques et comme palliatif au manque de volume des forces armées contemporaines et de leur souci d’épaisseur par une capacité de production aisée et rapide.

Le rôle de la robotisation du champ de bataille n’est donc pas seulement de remplacer l’Humain pour en diminuer les pertes (ce qui est bien entendu un objectif en soi) mais bien de disposer d’une masse d’effets supérieure par l’emploi en nombres de ces systèmes permettant de saturer les capacités adverses.

Corollaire de ce rôle, les missions dévolues aux robots dans les pays étudiés s’incarnent en second lieu dans l’ensemble des besoins tactiques pour opérer cette logique de saturation de l’espace et de préservation des moyens humains et de systèmes pilotés. Quatre types d’opérations sont ainsi unanimement définis dans les doctrines : une fonction logistique, en particulier de niveau tactique qui doit assurer les recomplètements mais également les opérations d’évacuation des blessés ; une fonction d’appui au combat par des systèmes armés ou de protection permettant de démultiplier la puissance de feu des unités et/ou d’en accroître le volume ; une fonction de mobilité par un allègement des combattants et des actions de contre-mobilité (déminage, franchissement, etc.) ; et pour finir une fonction de renseignement en densifiant les capacités ISR en particulier par la conduite de reconnaissances de l’avant.

Etats-Unis : opérations urbaines robotisées à horizon 2030

Etats-Unis : opérations autonomes robotisées à horizon 2025-2040

Source : US Army, Robotics and autonomous systems strategy, 2017, p.6. et p.11

Les différents modèles de la robotisation dans la doctrine russe : accompagnement ISR, appui robotisé léger, couplage systèmes lourds habités et non-habités

Source : Samuel Bendett, Russian Military Robotics and Artificial Intelligence Developments: An Assessment, CNA, 2021, p.9.

Enfin, concernant les types de systèmes, un consensus se dégage sur le développement et la massification à moyen terme de robots automatisés accompagnant les systèmes habités et les unités humaines, avec l’espoir de développer progressivement à partir de 2040 un ensemble de systèmes autonomes permettant un remplacement au moins partiel des opérateurs humains.

La robotisation du champ de bataille apparaît donc comme une réalité consensuelle dans sa modélisation, en assumant une saturation de l’espace de bataille par des systèmes qui se déploieront dans l’ensemble des missions tactiques quel que soit leur degré d’autonomie.

Un embryon du phénomène est par ailleurs dès à présent visible en Ukraine. Le conflit agit ainsi comme un catalyseur de ces tendances et exerce également un effet d’accélérateur programmatique, capacitaire, industriel et doctrinal.

Ainsi, au rang des systèmes utilisés et des missions effectuées, l’on distingue bien les quatre emplois majeursVoir Elisabeth Gosselin-Malo, « Crude ground robots emerge on the batllefields of Ukraine », defensenews.com, 15 décembre 2023 ; « Des soldats ukrainiens mettent au point une mitrailleuse robotisée qui se pilote à distance avec une console de jeu », futura-sciences.com, 2024 ; Boyko Nikolov, « IRONCLAD robot is being tested on the battlefield in Ukraine », bulgarianmilitary.com, octobre 2023. :

- Logistique : fondé sur l’emploi de systèmes automatisés pour les évacuations sanitaires (cf. système estonien EMIS pour l’Ukraine) et l’apport de recomplètements logistiques en zones difficiles.

- Appui-feu : par la multiplication des plateformes téléopérées même basiques (radiocommande de systèmes équipés d’une mitrailleuse) et quelquefois automatisées per-mettant d’augmenter les capacités d’actions des groupes de combat d’infanterie et d’opérer des actions limitées dans des espaces fortement contestés.

- Mobilité : en particulier par des actions de déminage, l’emploi de systèmes téléopérés est alors devenu une norme pour l’entrée en premier dans une zone minée ou supposé-ment minée.

- Saturation : en l’absence d’une masse de systèmes de combat robotisés, l’option de la saturation repose en Ukraine sur l’emploi de moyens suicides. Ainsi, en accompagne-ment des drones kamikazes ou autres munitions rodeusesUne munition rodeuse peut se définir de manière générique comme une munition (c’est-à-dire un consommable à l’inverse d’un drone qui peut être récupéré/réutilisé) disposant d’un temps d’attente avant la frappe terminale. Ce temps d’attente permet une sélection de la cible et/ou un changement de cible postérieur au lancement. , la robotisation de saturation s’incarne pour sa part dans des engins explosif téléopérés qui sont déclenchés à l’impact. Reprenant les caractéristiques d’emploi des SVBIED (Suicide Vehicule Borne Improvised Explosive Device), leur utilisation – aux résultats mitigés – est dédiée à l’attaque de points fortifiés et à la préparation d’offensives afin d’absorber la première vague des feux défensifs ennemis.

Conclusion

In fine, l’étude précise de la modélisation de la robotisation du champ de bataille dans les doctrines des grandes puissances permet de lever en partie le flou pesant sur la robotisation dans la guerre. La caractérisation précise du combat robotisé qui en ressort est d’autant plus essentielle à prendre en compte qu’elle permet de démystifier bon nombre de croyances sur le sujet.

En premier lieu, elle tranche avec un rapport filial entre robotisation et autonomie des systèmes. Pour la plupart des Etats étudiés en effet, la robotisation est déjà une réalité quand bien même elle repose majoritairement sur des systèmes automatisés ou téléopérés.

En outre, elle repose avant tout sur la volonté d’une saturation du champ de bataille par ces systèmes déjà employés ou en cours de développement, qui n’attendent donc pas une révolution des IA ou de l’autonomie mais se fondent sur un appui aux capacités pilotées, dont le remplacement ne sera que progressif. Ainsi, il ne s’agit pas de dire que le cap de l’autonomie par la maîtrise des IA complexes n’est pas recherché, il s’agit bien d’un palier majeur. Toutefois, il n’est pas indispensable à la robotisation du champ de bataille qui peut intervenir bien en amont, et intégrera par la suite cette évolution vers l’emploi en masse de systèmes autonomes.

Enfin, la modélisation d’un espace saturé de robots impose de ne pas focaliser leur action dans l’emploi unique contre les forces pilotées adverses, mais bien contre les robots adverses. Dimension opérationnelle souvent peu prise en compte, cette revue doctrinale plaide pour penser une manoeuvre contre-robots, où l’acquisition initiale d’une supériorité robotisée permettra ensuite d’en appliquer les avantages comparatifs sur les moyens humains et pilotés de l’ennemi. C’est donc à un nouveau type de manoeuvre qu’il faut dès à présent penser, la robotisation n’étant pas en soi une solution mais bien un état de fait probable dont il faut envisager les avantages mais également les limites et les parades. La manoeuvre contre-robots devient ainsi un incontournable.

La robotisation du champ de bataille : benchmark doctrinal à horizon 2040 (Etats-Unis, Russie, Chine, Turquie)

Thibault Fouillet, DEFENSE&Industries n°18, juin 2024

Télécharger l'article au format PDF

Partager

Sommaire du n°18 :

- La robotisation du champ de bataille : benchmark doctrinal à horizon 2040 (Etats-Unis, Russie, Chine, Turquie)

Télécharger le numéro au format PDF